Die Grenze (Karte) war schnell überschritten, mein Visum, welches ich mir über eine Agentur in Monrovia organisiert hatte, lag für mich am Schalter bereit. Ich hatte mir dadurch den Umweg zur Botschaft in Freetown erspart, also der Hauptstadt Sierra Leones.

Auch wenn mich das Visum dadurch 50 $ mehr gekostet hatte, war es mir das wert gewesen. Insgesamt waren es 150 $ für 30 Tage, ein Schnäppchen ist das ganz sicher nicht.

Was mir in Westafrika bisher immer wieder aufgefallen ist, sind die Geldwechsler. Nicht nur an der Grenze, sondern auch sonst in den größeren Orten. Geldwechsler sind ja an sich jetzt nichts Besonderes, aber was mich bei ihnen immer wieder fasziniert, ist, wie offen sie ihr Geld herumliegen lassen.

Da liegen dann mal eben mehrere hundert Dollar auf dem Tisch, was für viele mehr als ein ganzer Jahreslohn bedeutet und der Besitzer geht dann einfach 10 Minuten irgendwo einen Kaffee trinken. Es scheint nie etwas wegzukommen, sonst würde das ja niemand so machen.

Ich sehe sie auch immer mal wieder mit einem Riesenbündel Geld, welches sie einfach lose in ihre Hosentasche stecken. Man muss das ja mal ins Verhältnis setzen: Da würden dann irgendwo in Deutschland 50.000 Euro rumliegen, was jeden von uns total nervös machen würde, selbst nur schon beim Gang von der Bank zum Auto.

Ich liebe es, wenn Leute sich gegenseitig vertrauen. Auch ich traue diesen Menschen. Ich lasse mein Rad einfach irgendwo stehen und habe noch nie das Gefühl gehabt, hier würde jemand meine Taschen öffnen oder mit dem Rad einfach davon radeln wollen.

Auffallend war schon gleich an der Grenze, dass die Leute besser gebildet sind. Ich konnte mich in dieser Ecke des Landes sehr gut unterhalten. Ich hörte dann auch gleich wieder die allseits bekannte Frage, ob ich sie mit nach Deutschland nehme.

Die Jungs kannten unsere Fußballer deutlich besser als ich, sie kannten Angela Merkel und sie stellten mir zudem einigermaßen sinnvolle Fragen zum Thema Europa und eventuelle Arbeitsmöglichkeiten. Absolut positiv war auch, dass in Liberia keiner bettelte.

Ich gebe offen und ehrlich zu, dass ich extrem erleichtert war, dass ich nun nicht mehr alles zehn Mal erklären musste und ich entschloss mich, erst einmal eine Weile auf den Hauptstraßen unterwegs zu sein, um wieder mal etwas durchatmen und Gespräche tanken zu können.

Liberia machte von Anfang an einen besseren Eindruck als Sierra Leone, auch wenn Liberia ebenso zu den ganz armen Ländern der Welt gehört.

Witzigerweise hatte ich zuvor schon öfters gehört, dass durch die Sklaverei und den Einfluss der Amerikaner, die Leute hier angeblich einen Amerikanischen Akzent in ihrem Englisch haben sollen.

Als ich die ersten Liberianer reden hörte, konnte ich darüber allerdings nur lauthals lachen, denn deren Kauderwelsch-Englisch, man nennt es auch Liberia Englisch, hat mit Amerikanisch wirklich gar nichts zu tun. Teilweise tat ich mir sogar richtig schwer, den starken Akzent zu verstehen.

Was sie allerdings mit den Amis gemeinsam haben, ist die Flaggenliebe, zumal die beiden Flaggen auch sehr ähnlich aussehen. Man sieht sie wirklich überall, genau wie in den USA.

Die erste Nacht verbrachte ich bei der Polizei neben den Gitterstäben des Gefängnisses. Es gab dort allerdings diesmal keinen Gefangenen. Ich bekam ein kleines leeres Zimmer gezeigt, indem ich mein Zelt aufstellen konnte. Wie jede Nacht war das auch hier überhaupt kein Problem.

Westafrikaner sind wirklich extrem locker. Es gibt für alles immer eine Lösung und das finde ich einfach immer wieder Klasse.

Auch in Liberia war natürlich Regenzeit, vor allem im September regnet es hier besonders viel. Genau wie im August in Sierra Leone, hat es hier fast 800mm Niederschlag.

Der Regen blieb mir also weiterhin treu, denn es war Mitte August, als ich einreiste und Mitte September, als ich das Land wieder verließ.

Bis Monrovia, der Hauptstadt Liberias, war es nicht weit. Die Straße war in einem super Zustand, somit kam ich schnell vorwärts.

Kurz vor den Toren der Hauptstadt, kam ich durch puren Zufall in den Genuss, in einem durch Missionare geführtes Kinderheim zu übernachten. Nonnen und sogenannte Tanten kamen aus aller Welt und betreuen etwa 30 Kinder.

Das Besondere an der Einrichtung war, dass die Italienische Gründerin dieser Organisation das Konzept entwickelt hatte, dass man durch eigen erfahrenes Leid mehr Verständnis für andere Menschen in Not hat.

Die Betreuer und Nonnen waren selbst in schwierigen Lebensphasen gewesen, haben durch die Organisation jahrelang Hilfe bekommen und geben jetzt ihre Liebe und Fürsorge an andere weiter.

Tief gläubige und extrem freundliche und herzliche Menschen, die in einer Gemeinschaft zusammenleben und ihr Leben den Kindern und Gott widmen.

Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn Menschen einen so glücklichen und erfüllenden Eindruck auf mich machen und ich das Gefühl habe, dabei nicht nur für mich selber richtig Energie tanken zu können, sondern auch sehe, wie ihnen ihr Lebenswerk selber sehr guttut.

Ob ich nun Missionsarbeit gut oder schlecht finde, lassen wir jetzt einmal außen vor, die Zufriedenheit der Betreuer und die Überzeugung ihres Schaffens war eindrucksvoll zu erleben.

Als ich mich nach ein paar Tagen wieder verabschiedete, standen sie geschlossen auf dem Hof und klatschten und sangen und wünschten mir ein ganz besonders herzliches „Lebewohl“.

Kraft tanken, Geborgenheit erfahren, Reden, gutes Essen und Teil einer Gemeinschaft sein, tut zwischendurch immer wieder sehr gut. Irgendwo länger bleiben würde mir aber ganz sicher schwer fallen.

Ich bin einfach eine Nomadin. Sobald ich ein paar Nächte irgendwo war, muss ich weiter. Obwohl ich darin bereits deutlich besser geworden bin, aber es steckt einfach in mir drin.

Als ich nach Monrovia reinfuhr, kübelte es wie so häufig. Die Straßen waren total überflutet. Es herrschte Chaos.

Die Kanaldeckel der Straßen werden anscheinend immer wieder mal geklaut und so kommt es vor, dass Tuk-Tuks, also die Kekeh’s, wie sie hier genannt werden, in die Löcher fallen und dabei dann den ganzen Verkehr blockieren.

Auch ich war mir unsicher, ob ich die Löcher immer rechtzeitig sehe? Das Wasser stand stellenweise so extrem hoch, dass ich da schon Bedenken hatte.

Triefend nass fuhr ich in die Stadt hinein und muss sagen, es fühlte sich ein wenig an wie New York City.

Nicht weil dort alles modern gewesen wäre und irgendwie nach Manhattan ausgesehen hätte, nein ganz sicher nicht, sondern weil es nach all den Schlammschlachten und den bitterarmen Gegenden einfach toll war, das Gefühl zu haben, am Leben wieder teilhaben zu können.

Monrovia war „mein“ New York und obwohl ich Städte eigentlich gar nicht mag, fand ich die Stadt einfach nur genial.

Ich bin mir sicher, wenn ich aus Deutschland direkt hierher geflogen wäre, hätte ich gedacht, was ist das denn für ein Drecksloch, aber für mich war es plötzlich der Nabel der Welt.

Das zeigt immer wieder, wie relativ Erlebnisse sind und wie schwer es ist, die eigenen Erfahrungen mit den Erlebnissen von anderen zu vergleichen.

Es gab hier Supermärkte voller leckerer Produkte. Zwar waren sie mega teuer, aber das war mir in den ersten Tagen absolut total egal. Ich konnte vor lauter Köstlichkeiten, die es dort in den Regalen gab, gar nicht entscheiden, was ich zuerst kaufen sollte.

Natürlich war der Supermarkt nur für Expats bestimmt, die Einheimischen können sich das Einkaufen dort überhaupt nicht leisten.

Ich sah somit auch immer wieder Ausländer, in und um den Laden und versuchte mit fast jedem ein Gespräch anzufangen. Ich war so ausgehungert, was das Reden anbelangt, dass ich sicherlich jedem von ihnen eine Kassette ins Ohr drückte.

Ich unterstützte aber natürlich auch immer die Einheimischen und kaufte bei ihnen frische Papayas, Ananas, Bananen und Kokosnüsse.

Monrovia war das Paradies auf Erden. Ich hatte ein absolutes Dauergrinsen im Gesicht. So viele Leckereien, die ich seit Monaten nicht mehr genießen konnte.

Ich wohnte im Nonnenkloster, die billigste Unterkunft der Stadt. Ein Zimmer mit Strom und Klo auf dem Gang für 20 Euro. Monrovia war, im Verhältnis zum Einkommen der Leute, extrem teuer.

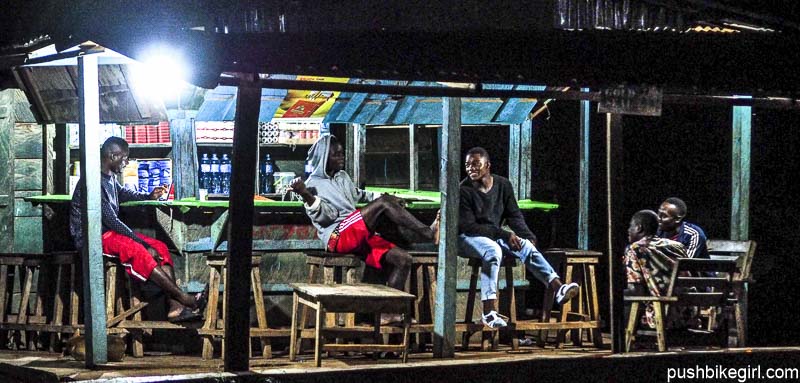

Das lag sicherlich vor allem daran, dass Monrovia keinen Strom und keine Wasserversorgung hat. Eine Hauptstadt, die nachts nahezu dunkel ist.

Nur die Hotels und die Botschaften, sowie die Reichen können es sich leisten, mit Generatoren ihren Strom zu erzeugen, denn das ist extrem teuer.

Nebenan war direkt das Meer und der Weg dorthin führte durch den Coconut-Slum. Natürlich wurde ich gewarnt, ich solle dort nicht hingehen, weil es angeblich gefährlich ist, aber auf solche Aussagen höre ich ja nur noch bedingt.

Der Coconut- Slum war wohl einer der Orte der Stadt, die mir am meisten im Gedächtnis bleiben werden. Ich aß dort jeden Tag in dem einzigen kleinen, aus Bretterverschlag bestehenden, Lokal und fand die Atmosphäre dort sehr spannend.

Bisher empfand ich ja – außer den Leuten in Guinea-Bissau und den Mauren in Mauretanien – die Afrikaner extrem freundlich. Liberianer setzten dem Ganzen noch eine Krone auf.

Selbst in einer Hauptstadt, wo normalerweise niemand mit irgendjemandem redet und die Leute viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, redete ich hier mit der ganzen Straße. Innerhalb kürzester Zeit kannte ich die Menschen. Ich liebe so etwas.

Cornell, aus dem Coconut-Slum, darf in einer der Ruinen umsonst wohnen und erzählte mir ein wenig von ihrem Leben.

„Wir sind 5000 Menschen und teilen uns vier Toiletten. Zwei für die Frauen und zwei für die Männer. Nachgespült wird mit Salzwasser aus dem Meer. Unser normales Wasser wird mit einem Tanker einmal in der Woche von außerhalb hierher gebracht und in einen alten Pool gefüllt.

Ein Pool, der einmal zu einem Hotel gehört hat – vor dem Krieg, als Monrovia noch deutlich wohlhabender war.

Wir essen einmal am Tag, für mehr haben wir kein Geld. Wir nehmen jeden Job an, den wir bekommen können, aber es gibt nahezu nie Arbeit. Unsere Gemeinschaft hält zusammen. Ich mag den Coconut-Slum, ich wohne gerne hier.

Wenn wir krank sind, haben wir nur Geld, um Medikamente auf der Straße zu kaufen, für das Krankenhaus langt es leider nicht. Ich habe immer Angst um meine Enkelkinder und hoffe, dass sie nicht krank werden.

Wenn ich mir Sorgen mache, lese ich in meiner Bibel, dann setze ich mich auf den Balkon, schaue aufs Meer und hole mir Kraft durch die Worte Gottes.

Wir haben kein einfaches Leben, aber wir leben. Andere dagegen sind im Krieg oder an Ebola gestorben.

Wir hoffen natürlich alle, dass sich unsere Situation bald verbessern wird, aber das hoffen wir schon sehr lange. Vor dem Krieg war alles besser, es ging uns damals gut.“

Über Mirjam, eine Missionarin aus Holland, lernte ich Firmin, einen Priester aus der Elfenbeinküste kennen und durfte bei ihm wohnen. Mit Firmin konnte ich mich anregend unterhalten.

„Ich bin vor allem das Essen leid. Ich vermisse das gute Essen meiner Mutter. Den Generator laufen zu lassen, kostet viel Geld. Unsere Kirche hat nicht einmal Wände, aber wir versuchen, eine kleine Gemeinde zu formen und den Kindern eine gute Ausbildung zu bieten.

Nur mit Bildung können wir etwas erreichen. Monrovia ist in einem katastrophalen Zustand: Eine Hauptstadt ohne Licht und Wasser.“

Auf dem Weg zur Botschaft der Elfenbeinküste traf ich auf Evan und Meghan, zwei Tourenradler. Solche Begegnungen sind natürlich immer eine ganz besondere Freude.

Wir verbrachten den ganzen Tag zusammen und tauschten Erlebnisse aus. Wir fachsimpelten über die Ausrüstung, lästerten über die Behörden oder gaben uns gegenseitig Tipps, wie und wo es besonders interessant ist.

Das Visum für die Elfenbeinküste, mein nächstes Land, war überhaupt kein Problem, das hatte ich innerhalb von einem Tag und kostete mich 70 Euro.

Beim Visum für Ghana half mir Mirjam, die Holländerin, die bereits viele Jahre in Afrika lebt und somit weiß, wie sie die Burschen dazu bringt, das für sie zu tun, was sie möchte.

Und es klappte. Das Ghana Visum ist derzeit nicht ganz so einfach zu bekommen, ich war somit sehr froh, dass Mirjam dabei war. Für 70 Euro hatte ich drei Monate Zeit, bis ich in Ghana eingereist sein musste.

Nun hatte ich aber noch das Problem, dass ich das Visum für Liberia noch nicht bezahlt hatte. Die Agentur hatte mir vertraut und mir das Visum ohne Bezahlung ausgestellt. Leider gab mir der ATM aber kein Geld. Ich versuchte es an mehreren Automaten, jedoch erfolglos

Doch hatte ich auch hier Glück, denn Tom aus Belgien, ein „warmshowers“ Gastgeber, war gerade auf Heimatbesuch und brachte mir von dort Euros mit, die ich dann in Dollar umtauschen konnte.

Tom arbeitet für eine NGO.

„Meine Firma ist Teil eines großen Teams, welches die Fertigstellung eines Wasserkraftwerkes begleitet, das die Stadt sowohl mit Strom als auch mit Trinkwasser versorgen wird. Ein mehrere 100 Millionen Dollar umfassendes Entwicklungshilfeprojekt“.

Tom wohnt in einem Nobel-Ghetto: Hohe Mauern, Stacheldraht, Security–Typen und für Afrikanische Verhältnisse eine richtige feudale Wohnung. Und somit „feierte“ ich meine dritte warme Dusche seit Marokko ?

Ich durfte zudem jeden Tag bei ihm kochen und genoss diese Möglichkeit wirklich sehr. Es gab dann sogar Leckerlis wie Bananen-Pfannkuchen oder Kokosnuss-Curry.

Tom brachte mir zudem eine neue Kette, ein neues Ritzelpaket, einen neuen Kamera Body und eine Therm-a-Rest Matte mit. Die Therm-a-Rest wurde ihm aus Irland per Express nach Belgien geschickt und die Firma hat nichts dafür verlangt. Absolut super!

Das Paket mit einem neuen Picogrill Hobo-Kocher, der mir leider total verrostet ist war leider nicht rechtzeitig bei ihm eingetroffen. Ich habe also gar keinen Kocher mehr.

Wobei ich meinen in der letzten Zeit eh nicht verwenden konnte – bei so viel Regen ist ein Holzkocher wirklich sinnlos. Auch wenn ich den Kocher auch weiterhin richtig super finde.

Mit Mirjam traf ich mich ein paar Mal und sie erzählte mir was sie die letzten 15 Jahre hier in Westafrika gemacht hat. Sie arbeitet als Missionarin und auf meine Frage, ob sie glaubt, dass sie da irgendetwas bewirken kann, meinte sie nur:

„Ich habe hier ein einfaches Leben. Ich suche mir halt immer neue Projekte, um Spendengelder zu bekommen, viel ist es nicht, aber ich wüsste nicht, was ich daheim machen sollte, von daher mache ich hier weiter.

Manchmal glaube ich schon, dass es etwas bringt. Aber es ist nicht einfach.“

Über Laurent, den Französischen Radler aus Marokko, lernte ich Victoria kennen. Sie arbeiten beide für die Organisation „Plan International“. Victoria erzählte mir ihre tragische Lebensgeschichte und ich hörte ihr gespannt zu.

„Ich wuchs im Slum auf. Es war nicht einfach damals. Wir hatten mehr Geld als die anderen und deshalb waren die anderen oft neidisch. Immer wieder wurden Mädchen und Frauen misshandelt oder vergewaltigt. Auch meine Mutter litt unter meinem Vater und so trennte sie sich von ihm.

1990 fing der Krieg an und wir waren gezwungen, aus Monrovia zu fliehen. Mit nur dem Nötigsten am Leib, versuchten wir zu entkommen, wussten aber nicht wohin wir gingen. Die Rebellen hielten mich als Einzige fest. Ich war nackt und mir wurde ein Messer an meinen Rücken gehalten. Sie wollten mich töten. Doch ich hatte großes Glück und einer der Rebellen ließ mich gehen.

In Guinea konnten wir in Freiheit leben. Ich heiratete und bekam fünf Kinder. Seit 15 Jahren bin ich Witwe, mein Mann verstarb an Diabetes. Ich hatte Heimweh, kam zurück nach Monrovia und mache mit 47 Jahren nun meinen Master an der Uni.

Durch die Gewalt, die ich als Kind erlebt habe, setze ich mich heute für die Gleichberechtigung ein. Wir Frauen müssen kämpfen, wir dürfen uns nicht länger gefallen lassen, Menschen zweiter Klasse zu sein. Es werden noch viel zu viele Frauen vergewaltigt und geschlagen, auch kleine Mädchen.“

Drei Wochen verbrachte ich in Monrovia und stieg danach wieder gestärkt aufs Fahrrad. Monrovia war einfach Klasse gewesen, definitiv ein Highlight meiner bisherigen Zeit in Afrika.

Ich schwenkte Richtung Norden und radelte die ganze Zeit auf der nagelneuen Hauptstraße, die fast durchgängig geteert war. Viel Zeit hatte ich nicht mehr. Ich musste das Land schon bald verlassen, denn wie so häufig, war mein Visum schon fast wieder abgelaufen.

Ich kam durch einen Ort und traute meinen Augen nicht. Es war Markttag. Die Menschen und ihre Waren standen direkt auf der überschwemmten Schotterpiste.

Der Müll und das Wasser stanken bestialisch, doch die Leute schien das nicht weiter zu stören. Es waren dort so viele Menschen, dass ich mich aus dem Gedränge kaum wieder befreien konnte.

Irgendwann sah ich an einer Tee-Bude einen Fernseher laufen und war überrascht, dass hier jemand Strom hat.

Durch Zufall entdeckte ich dann die größte zusammenhängende Kautschukplantage der Welt. Die Amerikanische Firma „Firestone“ hat hier vor fast 100 Jahren Land gepachtet, Schulen und Siedlungen nach Amerikanischem Vorbild gebaut und mehrere 1000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Hauptstadt Monrovia hat keinen Strom, auch die restlichen Gebiete Liberias nicht, dafür aber die Kautschukplantage, die sich hier ein eigenes Wasserkraftwerk gebaut hat.

Die ganze Gegend ist deutlich wohlhabender und man könnte meinen, man ist irgendwo in den Südstaaten unterwegs, aber nicht mehr in Afrika.

Der Priester ließ mich in der Kirche schlafen und fegte für mich die Essensreste vom letzten Gottesdienst aus dem Weg, die überall verteilt zwischen den Bänken lagen.

Die Kirche hatte sogar AC. Lustigerweise lebten dort ausnahmsweise einmal keine Fledermäuse; diesmal hatte es sich eine Eule gemütlich gemacht.

„Firestone“, ein Investor, der, so wie es aussieht, alles richtig gemacht hat. Der Priester lobte die Firma in höchsten Tönen.

Bei meiner nächsten Regenpause trank ich wieder einmal einen Tee an einer Tee–Bude und traf einen Unternehmer.

„Wir brauchen Investoren wie „Firestone“, das hilft uns am meisten, leider investiert aber niemand in unserem Land. Unser Präsident ist eine Katastrophe, es wird alles nur noch schlimmer.

Entwicklungshilfe ist nicht gut für uns. Man darf Menschen fürs Nichtstun kein Geld geben.“

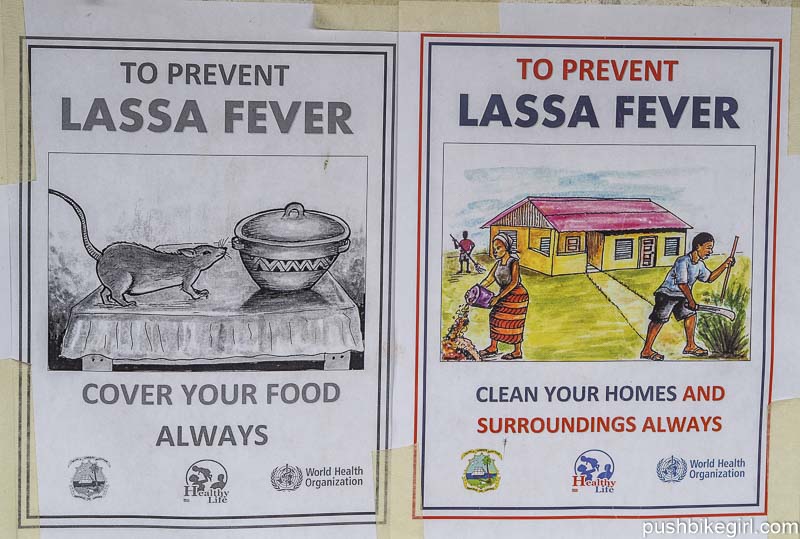

Mit Schrecken sah ich ein Plakat über Lassa-Fieber. Liberia verzeichnet derzeit einen Ausbruch und das genau in der Region, durch die ich radelte.

Lassa-Fieber ist, wie Ebola, ein Hämorrhagisches Fieber und endet häufig tödlich. Übertragen wird es durch eine ganz bestimmte Rattenart, die nur in Westafrika vorkommt.

Mit Lautsprechern fuhren sie durch die Straßen und gaben den Leuten Anweisungen, wie sie die Ansteckung vermeiden können.

Wie man sich sicherlich vorstellen kann, wurde ich da etwas nervös, weil ich die Gefahr überhaupt nicht einschätzen konnte.

Schon bald wurde die Gegend wieder bitterarm. Ich sah jede Menge Kinder mit Blähbäuchen und Nabelbrüchen. Seit Sierra Leone sehe ich das immer und immer wieder.

Teils sieht es aus, als hätten die Kinder Tennis- oder Tischtennisbälle verschluckt, die dann am Bauchnabel rausgedrückt werden. Die Blähbäuche sind auf Mangelernährung zurückzuführen. Die Nabelbrüche kommen wohl von der Unfähigkeit der Ärzte.

Jim, ein Missionar aus den USA nahm mich für eine Nacht bei sich auf. Und natürlich nutzte ich die Chance, ihm jede Menge Fragen zu stellen.

Jim ist seit 10 Jahren in der Gegend, war ursprünglich Ingenieur, hat dann aber durch seinen Glauben beschlossen, nach Afrika zu gehen. Er unterrichtet an einer Schule Religion. Sein Haus hat er mit Solarzellen ausgestattet.

„Das Niveau eines Schulabgängers ist hier in etwa 1. oder 2. Klasse. Doch gehen natürlich nicht alle Kinder zur Schule. Eigentlich wäre es viel besser, ich würde Naturwissenschaften unterrichten, aber dafür werde ich nicht bezahlt.

Ich habe hier ein lockeres Leben, komme mit allen gut aus, helfe wo ich kann und spare das meiste Geld, das ich verdiene, für meine Rente. Ob ich hier wirklich etwas bewirke, glaube ich nicht aber mir gefällt es hier sehr gut.

Wenn ich nicht hier wäre, weiß ich nicht, wie sie im ganzen Umkreis von etwa 200 Kilometern ihre Solaranlagen und Wasserpumpen repariert bekämen. Es ist ja sonst keiner da, der das kann. Es wird hier Hightech installiert, aber niemand weiß damit umzugehen.

Das wird das gleiche Problem mit dem Wasserkraftwerk in Monrovia werden. Die Anlage wird ein paar Monate laufen und sobald Probleme auftauchen, kann sie keiner wieder in Gang bringen.

Entwicklungshilfe ohne Konzept. Ich bin sowieso gegen Entwicklungshilfe, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin auch der Meinung, alle Weißen sollten Afrika sofort verlassen. Dann werden wir sehen, was passiert.

Weiße sagen oftmals, dass die Kolonien an allem Schuld haben, allerdings war Liberia nie eine Kolonie und ist trotzdem eines der ärmsten Länder der Welt.

Die Pacht für Firestone wird in den nächsten Jahren leider auslaufen, dann wird sicherlich der Präsident es schaffen der Firma so viele Steine in den Weg zu legen, dass sie das Land verlassen werden.

Ich bin hier Mädchen für alles. Ich habe mich in Medizin eingelesen, vergebe Medikamente, wenn jemand an die Türe klopft und um Hilfe bittet. Ich versuche den Mädchen Familienplanung zu erklären und weiß, dass ich deutlich mehr über Medizin weiß, als jeder Arzt hier in der Gegend.

Junge Mädchen kommen zu mir und fragen mich, was mit ihnen los ist, wenn sie plötzlich einen dicken Bauch bekommen haben. Sie wissen nicht, dass sie schwanger sind und sie wissen auch nicht, wie sie schwanger geworden sind. ihre Mütter klären sie nicht auf.

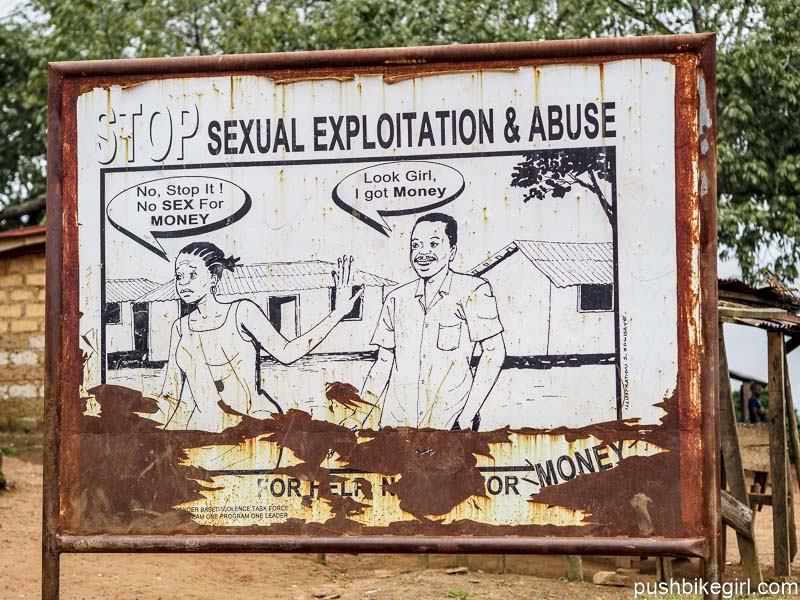

Wenn sie mit ihren 14 oder 15 Jahren ihr Kind bekommen, suchen sie nach Möglichkeiten, es zu ernähren. Wir würden es als Prostitution bezeichnen, sie sehen es aber eher so, dass sie dem Jungen einen Gefallen tun.

Die Jungs bekommen was sie wollen, dafür bekommen die Mädchen Geld für ihr Kind. Sie sehen das als einen Tauschhandel an.

Es geht hier ums Überleben. Sie brauchen Wasser und Essen, alles andere ist nicht wichtig. Sie machen alles dafür, um Essen zu bekommen. Sie müssen teilen, aber sie wollen gar nicht teilen, aber die Kultur verlangt es von ihnen.

So ist es auch in der Schule. Die Lehrer verlangen Geld, um den Test zu bestehen und weil keiner von den Schülern Geld hat, freuen sich die Mädchen, wenn sie gegen ein paar Minuten Sex, den Test „bestanden“ haben.

Wenn sie eine Beziehung eingehen, dann geht es nicht um Liebe und Zuneigung und Verständnis, sondern es geht darum, wie wenig muss ich investieren, damit ich das Bestmögliche für mich raushole.

Auch nach 10 Jahren hier in der Gegend kann ich die Kultur nicht wirklich verstehen. Es ist alles sehr komplex. Ich komme aber gut mit mir selber klar, ansonsten würde ich hier nicht glücklich werden.

Der Dorf-Chef hat hier das Sagen. Er vergibt den Leuten Grundstücke. Nun kann er aber von heute auf morgen den Leuten einfach den Acker wieder wegnehmen. Vielleicht, weil er die Person nicht mehr leiden kann oder vielleicht auch, weil er plötzlich jemand anderem das Stück Land versprochen hat.

Dann bekommt der ehemalige Besitzer ein anderes Stück Land zugesprochen, vielleicht viel weiter weg vom Dorf als zuvor. Dort gibt es dann keinen Brunnen und somit gibt es auch kaum eine Chance, etwas anzubauen.

Die Dorfbewohner scheuen sich zu investieren, weil der Dorf–Chef alles bestimmen kann.

Am Anfang, als ich hierhergekommen bin, dachte ich auch, die Menschen seien faul, sitzen nur rum und machen nichts, aber ich sehe das heute nicht mehr so. Ich sehe, dass sie versuchen, zu überleben.

Das Geld, das sie auf den Feldern verdienen können, ist sehr gering und von daher glauben sie, dass es besser wäre, auf eine andere Chance zu warten. Und so hängen sie irgendwo rum und warten auf einen Job.“

Als wir im Dorf nach Essen schauten, sprach er mit all den Menschen wie ein Lehrer mit seinen Schülern. Es ist wohl sein Weg, um mit den Menschen am besten klar zu kommen. Ich verstehe das sehr gut, mir geht es ja oft genauso.

Mir persönlich wäre das aber auf Dauer zu wenig, ich könnte das nicht. Ich brauche interessante Gesprächspartner, das ist für mich das größte Problem, hier in Westafrika.

Ich nutzte das Dach einer Apotheke, um im strömenden Regen meinen Platten zu flicken. Der Besitzer, ein Inder, schaute, was ich machte und ich fragte ihn, wie es ihm hier gefalle.

„Mir gefällt es hier gut“, gab er zur Antwort.

„Bist du sicher?“, fragte ich ihn.

„Nein, mir gefällt es hier nicht. Das Essen ist schlecht, die Menschen sind sehr arm. Ich habe keine Freunde hier und bin immer alleine. Aber ich war seit 15 Jahren nicht mehr in Indien, zu Hause kenne ich auch niemanden mehr.

Ich war zuvor in Ghana und Ghana ist viel besser entwickelt, so ein großer Unterschied zu Liberia.“

Kurz vor dem Abzweig auf die Schotterpiste hatten die Leute wieder Strom. Der kam aber diesmal aus der Elfenbeinküste.

80 Kilometer katastrophale Straße lagen bis zur Grenze noch vor mir. Ich wusste, dass da nun wieder eine Schlammschlacht auf mich wartete. Ich hatte ziemlichen Zeitdruck, weil mein Visum an genau dem Tag auslief und somit wollte ich die Grenze noch rechtzeitig erreichen.

Ich radelte daher die letzten 2 Stunden durch die stockdunkle Nacht, schob das Rad immer wieder durch tiefen Matsch und kam erst zur Grenze, als diese schon geschlossen war.

Doch in Afrika ist ja bekanntlich nie irgendetwas mal ein Problem und so schickten mich die Grenzpolizisten zum VIP-Hotel, wo sich davor zwei Jungs gerade mit ihrem Eimer duschten.

Und so stellte ich das letzte Mal mein Zelt in Liberia auf – wieder einmal auf einer uralten Matratze und nutzte mein mobiles Heim als Moskitonetz zum Schutz vor Flöhen und sonstigen Bettgetier.

Liberia war richtig spannend gewesen. Doch fing ich an müde zu werden.

Wenn dir der Artikel gefallen hat, dann teile ihn doch bitte mit deinen Freunden – DANKE 🙂

Hallo Heike, ich lese gerade das Buch von Markus Weber: ein Coffee to go in Togo. Er ist von Deutschland nach Togo deine Strecke gefahren, hat aber durch Konflikte alles etwas anders erlebt als du heute. Er ist 2012 unterwegs gewesen. Danke für deinen Bericht. Ich freue mich jedes Mal sehr. Bleibe gesund und fit. Grüße aus Berlin. G.Gärtner

Danke lieber Gottfried!

Ja, in Afrika ändert sich vieles sehr schnell.

LG Heike

Hallo Heike, sehr beeindruckend! Deine Gefühle in Monrovia kann ich sehr gut nachvollziehen – ich bin sowieso „Stadtmensch“ und liebe das quirlige, bunte Leben – auch, wenn es anstrengend ist und man draußen auf der Landstraße wieder besser zur Ruhe kommt. Da wir immer zu zweit unterwegs sind, habe ich nicht das Kommunikationsdefizit, das du beschreibst, aber andererseits macht dich das offen und sensibel für deine Mitmenschen, das merkt man an den eindrucksvollen Begegnungen und Interviews. Danke dafür und weiterhin gute Fahrt! Ulrike

Liebe Ulrike,

ja das stimmt – zu zweit ist es eine andere Reise.

Wir wissen ja, wir wollen immer das was wir nicht haben 😉

LG und alles Gute auch für dich…..LG Heike

Wish this was in English so I could read it. Photos are fantastic

Hi Bev,

I blog in both languages. Click here:

https://pushbikegirl.com/no-93-bicycle-touring-in-liberia-a-breath-of-new-york-city/?lang=en

Enjoy, thanks for the compliment 🙂

Heike

Liebe Heike,

vielen Dank für die tollen Bilder und Berichte, die wir schon lange gespannt verfolgen. Wir wünschen dir viel Kraft und Energie zum Weitermachen, was besonders in Afrika sicher nicht immer einfach ist. Danke jedenfalls für die vielen Erfahrungen, die du teilst. Inspiriert durch deine Reisen werden wir im Sommer auch los radeln, wir konnten ein Jahr frei nehmen und sind schon sehr gespannt.

Wir wünschen dir weiterhin eine gute Reise, bleib gesund!

Lieben DANK fuer die vielen Wünsche und es freut mich zu hoeren, dass ihr durch mich inspiriert wurdet.

Gute Reise und viel Spass und alles Gute!

DANKE, Heike

Liebe Heike,

ich bin durch Ulrike Blatter auf deinen Blog aufmerksam geworden. Whow. Du bist eine sehr starke Persönlichkeit!

Und Danke, dass du mit deinen beeindruckenden Fotos zeigst, wie die Welt dort ist. Und dass dort Menschen leben, die hart um ihr Glück kämpfen.

Danke fürs tolle feedback….alles Gute liebe Schnella

Hallo Heike, wieder mal sehr beeindruckend, der Blick ins Innere. Sehr interessant, die Menschen und die Umstände, mit denen sie kämpfen, kennenzulernen. Die vielen Bilder! Auch mich inspirierst du jedesmal, mich im Sommer aufs Rad zu setzen und fremde Länder zu erkunden. Danke! Viel Glück weiterhin! Herzlich Martin

Gerne lieber Martin, danke fuer Dein super feedback…..

LG Heike

My goodness! Dieses Afrika! Der verlorene Kontinent. Wie das wohl weitergeht? Überall wimmelt es von Menschen und es werden immer mehr. Als ich vor ca 70 Jahren geboren wurde, waren es 2,4 Milliarden. Heute leben auf unserem geplagten Planeten über 7,6 Milliarden!

Ich lebte 12 Jahre in Namibia – welch ein Paradies im Vergleich zu den Ländern, die ich bisher durch Dich ‚erfahren‘ habe!!

Alles Gute, Heike, wünsche ich Dir auf Deinen spanenden Touren!

Siegfried.

Lieber Siegfried,

ja ich glaube dir sofort, dass Namibia ein Paradies ist……

Zu viele Menschen – ja – überall…..

LG und alles Gute, Heike

Hallo Heike,

wie gehts Dir, brauchst Du Hilfe?

Alles Gute

Volker

Lieber Volker, danke, mir geht es gut. Ich bin in Quarantaene in Kolumbien.

Ich bin gespannt wie es weiter geht.

Alles Gute, LG Heike

Wir alle hier drücken dir die Daumen. Falls wir was tun können, melde dich!

DANKE liebe Ulrike 🙂

Ich komme gut klar – bin derzeit in Quarantäne in Kolumbien und warte einfach ab wie es weiter geht!

LG Heike